Drucke

|

Literatur Drucke |

|

Kommentar:

Die genannte Jahreszahl 1438 in Zusammenhang mit Krumhermersdorf könnte auf die

Gründung der (ersten) Krumhermersdorfer Kirche hinweisen. Leider ist nicht angegeben, woher

diese Jahreszahl stammt, und auch eifrigstes Nachforschen unsererseits im Staatsarchiv und in der Sächsischen

Landesbibliothek, sowie bei den Nachkommen Herrn Bönhoffs, brachte keine Anhaltspunkte zu Tage. Möglicherweise handelt

es sich um einen Druckfehler, und gemeint ist 1428, zu welchem Jahr eine

Urkunde ein Hermersdorf erwähnt

Urkunde ein Hermersdorf erwähnt

Der 31. Oktober, der Tag des Reformationsfestes, naht im Kreislaufe de Jahres. Wenn wir des großen religiösen Ereignisses gedenken, dem dieser Tag gilt, mag uns wohl auch die Frage kommen: Wie hat es doch vordem in Wolkenstein und seiner nächsten Umgebung in kirchlicher Beziehung ausgeschaut? Wie hat sich das kirchliche Wesen konstituiert? In welcher Verfassung befand es sich einst?

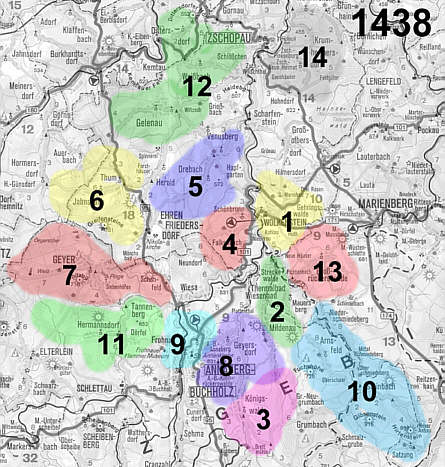

Wir besitzen noch heute die  Jurisdiktionsmatrikel des Bistums Meißen, wozu die Wolkensteiner Gegend bis zu dessen Auflösung von Anfang an gehört hat, d.h. ein Verzeichnis aller derjenigen Kirchspiele, über welche sich die Amtsgewalt seines Inhabers erstreckte. Es ist eine Art kirchliches Handbuch, und ein solches erlebt natürlich entsprechend den Veränderungen, die von Zeit zu Zeit eintreten, neue Bearbeitungen. Die letzte derselben, welche jene Matrikel erfuhr, stammt aus dem Jahre 1495, ihre Grundlage jedoch aus dem Jahre 1346. Die Westgrenze des Meißner Sprengels lief demnach westlich von Geyer und Hermannsdorf, südlich von diesem Dorfe, von Dörfel, Frohnau, Annaberg und Kleinrückerswalde bis zum Pöhlbach und in demselben fort bis zur heutigen Landesgrenze, zum Deubener Walde bei Jöhstadt. Das Gebiet der Amtshauptmannschaften Chemnitz, Marienberg und Annaberg bedeckte einst ein riesiger Urwald, der sich von der Mündung der Chemnitz zwischen den Wasserläufen der Würschnitz und der Pockau bis hinan an Böhmen ausdehnte. Nur er trug den Name, den ihm die Sachsen gaben, als sie unter König Heinrich I. sich die Sorben unterwarfen: Miriquido, d.h. der finstere Forst. Hier haben nun im Schutze kaiserlicher Gewalt deutsche Bauern mit Beginn des 12. Jahrhunderts - nicht früher - gerodet und ihre Dörfer angelegt. Eine der mächtigsten Familien, die hier begütert war, sind die 1497 ausgestorbenen Edlen von Waldenburg, welche die Schlösser zu Zschopau, am Greifenstein, zu Scharfenstein und zu Wolkenstein besaßen (

Jurisdiktionsmatrikel des Bistums Meißen, wozu die Wolkensteiner Gegend bis zu dessen Auflösung von Anfang an gehört hat, d.h. ein Verzeichnis aller derjenigen Kirchspiele, über welche sich die Amtsgewalt seines Inhabers erstreckte. Es ist eine Art kirchliches Handbuch, und ein solches erlebt natürlich entsprechend den Veränderungen, die von Zeit zu Zeit eintreten, neue Bearbeitungen. Die letzte derselben, welche jene Matrikel erfuhr, stammt aus dem Jahre 1495, ihre Grundlage jedoch aus dem Jahre 1346. Die Westgrenze des Meißner Sprengels lief demnach westlich von Geyer und Hermannsdorf, südlich von diesem Dorfe, von Dörfel, Frohnau, Annaberg und Kleinrückerswalde bis zum Pöhlbach und in demselben fort bis zur heutigen Landesgrenze, zum Deubener Walde bei Jöhstadt. Das Gebiet der Amtshauptmannschaften Chemnitz, Marienberg und Annaberg bedeckte einst ein riesiger Urwald, der sich von der Mündung der Chemnitz zwischen den Wasserläufen der Würschnitz und der Pockau bis hinan an Böhmen ausdehnte. Nur er trug den Name, den ihm die Sachsen gaben, als sie unter König Heinrich I. sich die Sorben unterwarfen: Miriquido, d.h. der finstere Forst. Hier haben nun im Schutze kaiserlicher Gewalt deutsche Bauern mit Beginn des 12. Jahrhunderts - nicht früher - gerodet und ihre Dörfer angelegt. Eine der mächtigsten Familien, die hier begütert war, sind die 1497 ausgestorbenen Edlen von Waldenburg, welche die Schlösser zu Zschopau, am Greifenstein, zu Scharfenstein und zu Wolkenstein besaßen ( 1349).

1349).

Wo nun einst der Urwald sich ausdehnte, erstreckte sich die Meißner Kirchenprovinz oder, wie sie auch hieß, ein Archidiakonat. Seit dem Jahre 1312 war mit ihrer Verwaltung der Abt des berühmten Benediktinerklosters zu Chemnitz auf dem dortigen Schloßberge, das 1136 Kaiser Lothar gegründet hat, betraut worden. Als Archidiakonus von Chemnitz hatte er in dem ganzen Bereiche seines Bezirkes auf kirchliche Ordnung zu sehen, insbesonders auf die Amtsführung und den Lebenswandel der Geistlichen, die er auch zu konfirmieren [bestätigen] hatte, acht zugeben. Ihm zur Seite standen die Erzpriester oder dieLanddechanten als Gehülfen: Dieselben übermittelten den Geistlichen ihres Stuhles (sedes) die Befehle des Bischofs und seines Archidiakonus, zogen den Altarzins, die Abgaben für die beiden Prälaten von ihnen ein, versammelten sie zu Synoden oder Pastoralkonferenzen, wiesen die neu Eintretenden in ihre Stelle ein, schlichteten kleine Streitigkeiten - waren also eine Art Superintendenten. Ein solcher Erzpriesterstuhl bestand in Wolkenstein; aber sein Inhaber war nicht von vornherein der Pfarrer dieser Stadt, sondern jeder Priester des Landeskapitels, dessen Mittelpunkt sie war, und dem sie den Namen gab, konnte von seinen Amtsbrüdern erwählt und dem Archidiakonus präsentiert werden. Nur wenn die übliche Frist verstrichen war, und dieselben sich nicht einigen konnten oder wollten, designierte der Archidiakonus einen aus ihrer Mitte zum Archipresbyter. Der Bischof ernannte den Betreffenden dazu.

Ein Erzpriesterstuhl schloß sich nun den politischen Grenzen an: der Wolkensteiner umfaßte z.B. die Herrschaften Wolkenstein, Scharfenstein, Greifenstein und "Belberg", die Gegend um den Pöhlberg, die insgesamt einst von den Edlen von Waldenburg erst als Reichslehn, dann als meißnisches Markgrafenlehn besessen wurden.

|

Wir wenden uns nun jenen oben hervorgehobenen Kirchfahrten zu, zuerst Wolkensteins Nachbarpfarreien. Über sie erfahren wir einiges aus den Visitationsprotokollen von den Jahren 1539 und 1540. Die Pfarrstellen zu Schönbrunn und Großrückerswalde verlieh damals der Landesfürst, bis 1479 aber die Herren von Wolkenstein, die Edlen von Waldenberg, diejenige zu Drebach aber der dortige Rittergutsbesitzer, vordem ein waldenbergischer Vasall. Als ein solcher tritt 1414 ein "Nicke Stange, gesessin zu Trethebach" auf, 1540 aber nunmehr vom Herzoge zu Sachsen beliehen, an welchen die Waldenburgischen Besitzungen gefallen waren, ein von Weidenbach. Drebach hatte einst drei Dörfer, Grießbach und Venusberg, d.i. Fenchelberg, wie heute und Herold. Sein Pfarrer bekam von seinen Kirchkindern 60 Scheffel an Korn und Hafer in Wolkensteiner Gemäße geschüttet und an Beichtgeld 12 Gulden ... Außerdem dienten ihm drei Wiedeleute oder Pfarrbauern; jeder von ihnen mußte 2 Tage mit der Sense fronen und einen Tag Korn schneiden, wofür ihm der Geistliche an jedem Frontage das Essen gab. Jeder mußte außerdem Geld zinsen, der eine 5, der andere 2 und der dritte 1 Groschen ... Das Pfarrland aber trug 18 Scheffel Getreide und 4 Fuder Wieswachs jährlich, so daß 10 Kühe gehalten werden konnten. Großrückerswalde umfaßte Boden und Mauersberg, wo eine Kapelle stand, die aber kein Filial war. Auch hier hatte der Pfarrer seine Fronleute: 3 Wiedeleute, die 14 Groschen zusammen zinsten und 6 Tage ackerten oder düngten. Jeder hatte 3 Tage zu rechen und alles einzubringen, was auf dem Felde wuchs; ferner 2 Tage Hafer, Gras und Grummet hauen, 4 Fuder Holz fahren und 1 Tag mit der Sichel frönen. Letztere Verpflichtung sowie das Binden der Garben lag auch 2 Gärtnern ob, die sich in dieser zweiten Beschäftigung jedes Jahr abwechselten. Die drei Güter und die zwei Gartennahrungen gingen nämlich bei dem Pfarrer zu Lehen, ein Zeichen, daß die Pfarrei alt ist. Ihr Land trug 20 Scheffel Getreide und 12 Fuder Heu und Grummet und bot 12 Kühen genügend Weide. Schönbrunn endlich umfaßte Wiesa als Filial, Neundorf und Falkenbach. Das Alter dieser Pfarrei beweisen wiederum die Frondienstverbindlichkeiten: Je ein Pferdebauer aus Falkenbach, Schönbrunn und Neundorf waren Leute des Pfarrers. Jeder pflügte 1 Tag im Lenz und fronte 2 Tage mit der Sense "was zu hauen ist". Außerdem zinste der erste 6½ Groschen und eine Henne, der zweite 8 Groschen, 3 Mandel Eier und 2 Hennen, der dritte 8 Groschen und 2 Hennen, während ein Falkenbacher Handbauer 3 Tage Korn schneiden und 2 Groschen nebst einer Henne entrichten mußte. 50 Scheffel Korn und Hafer des üblichen Maßes und 1 Pfund Wachs bildeten die Einnahme, während die Landwirtschaft des Widums 15 Scheffel Getreide und 4 Fuder Heu eintrug, wobei ein Pfarrgaul zur Verfügung stand, der auch den geistlichen Herrn nach Wiesa brachte.

Doch nun kommen wir zu Wolkenstein selbst. Der erste Pfarrer, von dem wir urkundlich etwas erfahren, ist ein dominus Weynricus plebanus in Wolkenstein, ein Herr Weinrich, Leutpriester zu Wolkenstein, der als Zeuge neben seinem Patron, Herrn Heinrich von Waldenberg, in Wildenfels am 26. April 1322 auftritt. In gleicher Eigenschaft führt eine zu Ehrenfriedersdorf am 30. Mai 1381 ausgestellte Urkunde des Herrn von Wolkenstein, Johannes des Älteren von Waldenburg und seiner Söhne Johannes des Jüngeren und Anarch ... "unser capellan, er Johannes, Pfarrer zu Wolkenstein" auf. Jenes "Er",das deutsche Äquivalent für dominus stand in jenen Zeiten nur den Adligen und Geistlichen, keinem Bürger aber zu. Als am Montage nach Palmarum 1540 Herzog Heinrichs des Frommen Visitatoren zum zweite Mal erschienen, besaß das Wolkensteiner Kirchspiel eine Tochterkirche, vier Dörfer Ulbersdorff, ein Filial, Hilmersdorff, Gerichswalde, Grune, Hohndorff. Das Einkommen betrug für die Kirche und den Gemeinen Kasten / die Kirchgemeindekasse 330 Gulden und 6 Groschen. Davon erhielt der Pfarrer 100, der Diakonus 70 und der Schulmeister 28 Gulden. Dem zweiten Geistlichen mußte ein Pferd zum Besuch des Filials gehalten werden und der Kantor bekam eine Doppelpräbande vom Schlosse. Der Pfarrer aber benutzte den Gras- und Gemüsegarten sowie das Pfarrlehn mit 10 Scheffel Ertrag nach Freiberger Maß. Von den Zinshühnern mußte man ihm nach Belieben ablassen, wobei die alte Henne 1 Groschen ... das junge Huhn 4 Pfennig kam. Auch die Zinskühe mußten ihm erst angeboten werden.. Hatte er Lust, Getreide zu kaufen, so konnte er den Wolkensteiner Scheffel für 1 Gulden, ein gleiches Maß Hafer aber um die Hälfte bekommen ... Aus dem Filial Großolbersdorf kamen nämlich ein: Je 32 Scheffel Korn und Hafer, 32 Groschen Erbzins von 4 Bauerngütern, die Michaelis und Walpurgis entrichtet wurden. 9 Groschen desgleichen aus Scharfenstein und Hohndorf, sowie 2 Schock und 9 Groschen 4 Pfg. Opfergeld.

Allein wir sind noch im Besitze einer genaueren Spezifikation. Im Hauptstaatsarchiv befindet sich ein Lokat 7437 in Akten über Patronatssachen, im 2. Bande desselben, Folio 634 und 635 ein Verzeichnis der Pfarre zu Wolkenstein Einkommen. Da heißt es:

Wir sehen, wie groß das Wolkensteiner Kirchspiel gewesen ist, und welch einflußreiche Stellung der Pfarrer vollends seit 1380 einnahm, zumal auch seitdem bis zum Jahre 1479 seine Stadt der Sitz der einheimischen Dynasten war. Wenn auch 1241 nur Streckewalde und 1270 Mildenau, Reichenau und das jetzige Oberdorf und Mauersberg (Ursberg) genannt werden, so ist gleichwohl ihre Existenz damals so gut wie diejenige ihrer Pfarrei vorauszusetzen. Zu gleicher Zeit tritt auch der Ritter Hugo von Waldenberg, der Enkel des Reichsministerialen Hugo von Wartha auf, der 1165 72 das Schloß Waldenberg erbaute und sich nach ihm benannte. Das geschieht zum ersten Male im Jahre 1199. Wir dürfen annehmen, daß der Bau des Schlosses Wolkenstein zwischen 1200 und 1241 fällt. In einer Chemnitzer Urkunde vom Jahr 1243 wird schon das Archidiakonat mit seinen Dechanteien erwähnt. So bestand demnach 1243 das Landkapitel Wolkenstein, und die Gründung der Pfarrei mochte ebenfalls in die Zeit von 1200 bis 1243 fallen. Jedenfalls ist ihr Stifter ein Edler von Waldenburg gewesen, derselbe, dem auch die Stadt ihre Anlage verdankt. In Betracht dafür aber können nur 3 Personen kommen: Jener Hugo von Wartha alias von Waldenberg, sein Sohn Konrad oder sein Enkel gleichen Namens. mehr läßt sich über die allerälteste Vergangenheit Wolkensteins nicht sagen, weil uns die einzigen Zeugnisse, die Urkunden, fehlen.